135. La mise en valeur des propos d’autrui – Une grande partie de l’activité des internautes consiste à attirer l’attention de ceux qui les lisent ou les écoutent sur des contenus créés par autrui et qui les auront intéressés, surpris, fait rire, choqués. Internet étant tout entier construit autour de la reproduction et du transfert d’information, les moyens techniques de cette mise en valeur des propos d’autrui sont simples et efficaces. Il y a certes longtemps qu’il est possible de conseiller à un collègue de bureau, à la machine à café, la lecture de tel article de journal repéré la veille. Mais le numérique change la donne, d’une part en offrant au partage un océan de contenus potentiellement illicites, d’autre part en permettant à l’internaute-relais de présenter à ceux qui le suivent un lien immédiatement cliquable, voire de reproduire le contenu concerné ans un espace virtuel dont il est responsable, sans effort et de manière instantanée. Cela ne va pas sans poser de délicates questions juridiques. Appeler sa centaine de contacts Facebook à regarder une vidéo diffamatoire, injurieuse ou incitant à la haine est-il constitutif d’une infraction pénale ? Relayer la diffamation, est-ce diffamer ; relayer l’injure, est-ce injurier ?

Il est nécessaire de distinguer certaines modalités techniques de partage, en tant qu’elles « mettent en scène » le propos relayé de diverses manières. Le relais est-il accompagné de commentaires personnels, manifeste-t-il implicitement ou expressément une adhésion ou, au contraire, une réprobation ? Ce n’est pas tout à fait la même chose que de créer un lien hypertexte (1), d’utiliser une fonction de republication sur un réseau social (2) ou d’utiliser un bouton visant à donner un « sentiment » sur un contenu (3).

1 – La création d’un lien hypertexte

136. Quel statut juridique pour l’hyperlien ? – Le nom et le concept de « lien hypertexte » ont été inventés en 1965 par le sociologue américain Ted Nelson. Le terme « hyperlien » en constitue un synonyme. Il s’agit de transformer un texte « source » — ce peut également être une image — en élément interactif : l’internaute qui clique dessus est renvoyé vers une « cible », qui peut être une autre partie du document initialement consulté, mais aussi un document tiers figurant n’importe où sur Internet. C’est cette dernière hypothèse qui nous intéresse, en tant qu’elle permet au créateur d’un lien de diriger ses lecteurs vers des propos dont il n’est pas l’auteur. Que se passe-t-il si les propos cibles franchissent les limites de la liberté d’expression ? L’auteur du lien peut-il être traité comme s’il avait publié lui-même le texte auquel il renvoie ? La Cour suprême du Canada a été confrontée à cette question avant la Cour de cassation française, et y a apporté une réponse nettement plus détaillée 1. Les motifs des juges du premier degré, des juges d’appel, l’opinion majoritaire et les opinions minoritaires publiées à cette occasion fournissent un très riche matériau de réflexion dont il faut donner ici un aperçu.

Un avertissement doit être formulé au préalable : Internet s’est bâti en grande partie sur la liberté d’interconnecter des contenus. Faire peser un risque juridique trop important sur la mise en place d’un lien reviendrait à pulvériser l’océan de l’information numérique en milliards de gouttelettes éparses. C’en serait fini du concept de « navigation » en ligne. Ni les êtres humains ni les robots des moteurs de recherche ne pourraient plus parcourir le réseau, et il faudrait connaître au préalable l’adresse exacte d’un contenu pour en prendre connaissance. C’est donc d’une main tremblante qu’il faut encadrer la pose de liens hypertextes, aussi bien sur le terrain de la liberté d’expression que sur celui de la propriété intellectuelle, ce dernier étant abordé plus loin 2.

137. L’hyperlien comme « note de bas de page » neutre – Dans l’affaire canadienne, un lien avait été placé par une personne vers une page dont elle n’était pas l’auteur, mais qui contenait des propos potentiellement diffamatoires à l’égard d’un tiers. Les juges du premier degré avaient estimé que « (…) la simple création d’un hyperlien dans un site Web n’entraînait pas une présomption qu’on avait effectivement utilisé cet hyperlien pour accéder aux mots en cause. […] les hyperliens s’apparentaient à des notes de bas de page puisqu’ils ne faisaient que renvoyer à une autre source sans toutefois en répéter le contenu. Sans répétition, il ne pouvait y avoir eu diffusion. Par surcroît, en l’absence de toute preuve établissant que qui que ce soit d’autre que C avait suivi les liens et lu les mots auxquels ils menaient, il était impossible de conclure qu’il y avait eu diffusion ». L’analogie avec la note de bas de page est très protectrice de l’auteur du lien. Le seul fait d’indiquer, dans un ouvrage papier, qu’il existe d’autres publications en rapport avec le propos n’est pas considéré à lui seul comme une quelconque forme d’adhésion à ces tiers écrits. Mais l’argument tiré de l’impossibilité de savoir si un internaute a effectivement suivi le lien ne convainc guère. Il est parfois possible techniquement de récupérer cette information, mais elle ne change rien au fond du problème. Une note de bas de page au pied d’un article universitaire ne cesse pas d’être neutre parce qu’un lecteur est allé consulter la référence proposée : c’est cette neutralité qui commande l’analyse.

La Cour suprême approfondit le raisonnement. L’opinion majoritaire est que :

Les hyperliens constituent essentiellement des renvois, qui diffèrent fondamentalement d’autres actes de « diffusion ». Tant les hyperliens que les renvois signalent l’existence d’une information sans toutefois en communiquer eux‑mêmes le contenu. Ils obligent le tiers qui souhaite prendre connaissance du contenu à poser un certain acte avant de pouvoir le faire. Le fait qu’il soit beaucoup plus facile d’accéder au contenu d’un texte par le biais d’hyperliens que par des notes de bas de page ne change rien au fait que l’hyperlien en lui‑même est neutre sur le plan du contenu. En outre, le seul fait d’incorporer un hyperlien dans un article ne confère pas à l’auteur de celui‑ci un quelconque contrôle sur le contenu de l’article secondaire auquel il mène.

Une des clés de compréhension de la matière serait donc l’absence de reproduction du contenu lié à l’intérieur de la page source. Le lien n’amène pas le contenu cible sous les yeux du lecteur, qui doit prendre l’initiative d’aller récupérer le document, même s’il n’a qu’un clic à faire pour cela. Il faut garder à l’esprit que les juges raisonnent à partir du problème de la diffamation, infraction qui repose en effet, y compris en droit français, sur la notion de reproduction : les textes visant la « diffusion », concept plus large, obéissent comme on le verra à une logique différente 3.

La Cour suprême est donc d’avis qu’un lien hypertexte est « neutre sur le plan du contenu ». Toutefois, à suivre certains des juges canadiens, cette neutralité pourrait être remise en question de deux façons : lorsque l’auteur du lien y adjoint certains commentaires ; lorsque l’auteur prête au lien certaines caractéristiques techniques.

138. La neutralité remise en question par le commentaire – Les juges d’appel avaient expliqué « qu’il pouvait arriver que certains mots d’un article donnent à penser qu’un hyperlien donné constitue un encouragement ou une invitation à se rendre au site visé, mais ce n’était pas le cas en l’espèce ». Au niveau de la Cour suprême, deux juges minoritaires adoptent une ligne similaire, en écrivant : « Cependant, selon nous, l’hyperlien équivaut à de la diffusion s’il ressort du texte qui le contient, interprété en fonction de son contexte, que l’auteur adopte le contenu auquel il renvoie, ou y adhère » 4.

L’analyse est convaincante, et compatible avec « l’analogie de la note de bas de page ». Lorsque ladite note contient une simple référence, elle peut s’interpréter comme contenant le sous-texte suivant : « la lecture de ce document éclaire le sujet abordé et participe à son appréhension exhaustive ». Cela ne marque ni approbation ni réprobation avec le contenu en cause, mais dresse un simple constat d’utilité de sa consultation. Citer Mein Kampf comme un document dont la lecture éclaire l’Histoire de la Deuxième Guerre mondiale ne signifie évidemment pas rejoindre le point de vue d’Hitler. Mais ce silence valant sous-texte implicite peut, à la discrétion de l’auteur de la note de bas de page ou du lien hypertexte, être remplacé par un commentaire dévoilant le rapport personnel qu’il entretient avec la ressource ciblée. Encore distinguerons-nous la formulation des juges d’appel de celle des juges minoritaires de la Cour suprême. Un « encouragement à se rendre au site visé » ne revient toujours pas à endosser le propos, et ne diffère d’ailleurs pas substantiellement d’une note de bas de page ou d’un lien silencieux. Pourquoi indiquer une référence, si ce n’est pour inviter à sa consultation ? En revanche, un propos manifestant une « adoption » ou une « adhésion » revient bien à ce que l’auteur du lien répète les propos cibles, et doive alors les assumer devant la loi comme s’il les avait lui-même prononcés ou écrits.

Le raisonnement qui vient d’être décrit est compatible avec une décision rendue, en France, par la Cour de cassation 5. Un article de blog contenait un lien vers une vidéo, dont l’auteur du blog n’était pas l’auteur et qui contenait des menaces de mort. La Chambre criminelle juge que :

[…] le renvoi par un lien hypertexte à une vidéo contenant des menaces de mort proférées par des tiers n’est pas susceptible de constituer, à lui seul, la commission par le prévenu de l’infraction prévue par l’article 433-3 du code pénal 6.

Dire que le lien n’est pas suffisant « à lui seul » signifie bien qu’une adjonction d’éléments pourrait conduire à retenir l’incrimination pénale. Un commentaire révélant une adhésion au propos ciblé constituerait certainement le supplément attendu. Mais la neutralité de principe du lien peut-elle être remise en cause d’une autre façon ?

139. La neutralité remise en question par la technique ? – Une autre juge minoritaire de la Cour suprême du Canada estime qu’il existe plusieurs catégories distinctes de lien hypertexte, et qu’elles ne peuvent pas être traitées de la même façon.

Pour décider si l’information à laquelle mène un hyperlien est immédiatement disponible, le tribunal doit prendre en considération certains facteurs, notamment s’il s’agit d’un hyperlien activé par l’utilisateur ou automatique, s’il s’agit d’un lien superficiel ou profond, et si l’information à laquelle mène le lien est accessible au grand public (ou s’il s’agit plutôt d’un contenu à accès restreint). Tout ce qui a une incidence sur la facilité avec laquelle on peut prendre connaissance des propos en cause sera pertinent à cet égard 7.

Un lien superficiel est un lien qui renvoie à la page d’un site, alors qu’un lien profond pointe vers une ressource précise. Il est difficile de comprendre quel rôle il faudrait faire jouer à cette distinction. Les raisonnements menés jusqu’ici l’étaient sur la base d’un lien profond, menant vers des propos particuliers et non vers la racine d’une page Internet. Pointer vers un document donné reste, au premier abord, un acte neutre. Le fait que la ressource liée soit à accès public ou restreint ne semble pas non plus fondamental : elle n’a d’impact que sur le degré de motivation nécessaire au lecteur pour prendre connaissance du document cible. S’il faut s’inscrire, voire payer pour le faire, cela est plus pénible que s’il suffit d’un clic. Accepter un tel raisonnement remet totalement en question la différence entre une note de bas de page « papier » — qui suppose, dès qu’elle ne constitue pas un renvoi interne à l’ouvrage consulté, d’importants efforts pour accéder à la référence — et le lien hypertexte, en posant que la différence de confort et de célérité entraîne une différence de nature. Cela ne semble pas souhaitable. En revanche, la Juge mentionne l’existence de liens automatiques, c’est-à-dire de liens qui s’ouvriraient sans que l’utilisateur n’aie de démarche pas à accomplir. La question peut être rapprochée des liens que certains réseaux sociaux transforment automatiquement en aperçus, notamment les liens vers des images ou des vidéos. Dans ces situations, lier un contenu équivaut quasiment à le reproduire 8. Cette difficulté liée à la reproduction du contenu illicite se retrouve dans les fonctions de partage, qu’il faut à présent aborder.

2 – Les fonctions de partage des réseaux sociaux

PARTAGEZ ! Illustration du domaine public.

140. La diffusion pyramidale de l’information – Les informations qui intéressent un nombre suffisant d’internautes circulent à une vitesse inouïe sur les réseaux sociaux. Cela ne doit rien au hasard : l’architecture de ces plateformes a été spécifiquement pensée pour faciliter autant que possible cette propagation. Lorsqu’une personne découvre dans son fil d’actualités un contenu drôle, intéressant ou choquant, elle n’a que deux clics à faire pour la partager avec ses contacts. Ceux-ci la verront à leur tour apparaître dans l’interface de leur réseau et auront la possibilité de la partager à nouveau. Ce modèle pyramidal permet à une information « virale » d’apparaître sur des millions d’écrans en l’espace de quelques minutes seulement. Twitter, en particulier, est conçu comme épure entièrement centrée sur cette fonction de partage, où elle prend nom de « retweet » (usuellement abrégé en « RT »). Sur ce réseau, les internautes choisissent de s’abonner au fil d’actualités d’une personne ou d’une institution donnée non seulement pour la qualité des messages qu’elle rédige personnellement, mais aussi — et parfois surtout — pour la qualité de ses retweets. Le compte suivi est ainsi plébiscité pour son rôle de vigie informationnelle, pour son aptitude à repérer, sélectionner et relayer des contenus conformes aux attentes de ses abonnés. Or, parmi les informations qui circulent sur ces plateformes, le meilleur côtoie le pire. Au moment d’un attentat, la puissance de ces réseaux a parfois porté sous les yeux de tous les appels à l’aide de victimes, et permis d’y répondre. Des citoyens ordinaires ont ouvert leurs portes et offert soins et abri à de parfaits inconnus. Mais Twitter et Facebook ont aussi charrié des injures racistes d’une rare violence et des appels aux meurtres. Ils ont aussi été les véhicules de rumeurs trompeuses et infondées : si les médias traditionnels sont plus lents à réagir, c’est aussi parce qu’ils prennent le temps d’effectuer des vérifications. Les simples internautes, qui n’y procèdent pas toujours, sont victimes d’erreurs, et parfois instruments ou instigateurs de manipulations pures et simples de l’opinion.

Il semble alors évident que le droit ne peut se désintéresser du geste qui consiste à relayer l’information reçue d’autrui. Aux raisons d’opportunité qui viennent d’être décrites, s’ajoute une considération technique : contrairement à la mise en place d’un simple lien hypertexte, ces fonctions de partage emportent reproduction de tout ou partie du contenu d’origine. Il ne s’agit plus de référencer des propos, de proposer une simple « note de bas de page », mais bien de les diffuser. Quelles conséquences juridiques faut-il attacher à cet acte ?

141. Les textes réprimant explicitement les actes de diffusion – À la suite de notre première publication destinée au grand public et évoquant la possibilité de réprimer pénalement un simple partage sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes nous ont fait part de leur stupeur 9. La rapidité et l’apparente passivité de l’acte de partage paraissaient incompatibles, dans leur esprit, avec une éventuelle qualification pénale assortie de peines de prison ferme. Cette illusion peut être rapidement dissipée en mobilisant un exemple radical : le seul fait de participer à la diffusion d’images à caractère pédopornographique fait encourir les mêmes peines que le fait d’avoir enregistré ou fixé de telles images 10. Mais d’autres textes bien plus anodins répriment, outre la publication d’une information, le simple fait d’avoir participé à sa diffusion. Ainsi l’interdiction de publier des sondages la veille et le jour de certaines élections est-elle assortie de l’interdiction de diffuser de tels sondages 11. Par ailleurs, la notion de « diffusion » est si large qu’il est probable que même la pose d’un lien hypertexte tombe sous le coup de telles incriminations. Il en va autrement quand c’est la « reproduction » qui est visée. C’est le cas en matière de diffamation, infraction qui mérite d’être spécifiquement étudiée en raison du rôle-clé qu’elle joue dans l’équilibre français en matière d’expression publique.

Capture d’écran du fil Twitter de M. Cahuzac, le 4 décembre 2012. Ces messages ont été effacés depuis.

142. La diffamation par simple reproduction – Il faut reconnaître à M. Jérôme Cahuzac le mérite d’avoir stimulé la réflexion des chercheurs en droit du numérique. Le 4 décembre 2012, le ministre du Budget envoie deux messages sur le réseau social Twitter. Le premier fait allusion à l’article de Mediapart l’accusant de détenir un compte bancaire à l’étranger et de l’avoir caché au fisc français. Le deuxième tweet est ainsi libellé : « Je poursuivrai tous ceux qui reprendront cette calomnie gravement diffamatoire et qui porte atteinte à mon honneur. Y compris ici ! ».

« Ici » : sur le réseau. « Retweeter » des propos diffamatoires serait une diffamation ? L’avertissement n’est pas infondé. L’article 29 de la loi de 1881 dispose en effet :

Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative 12.

Affirmer, comme le faisait Mediapart, que le ministre du Budget avait dissimulé de l’argent aux services fiscaux était certainement attentatoire à son honneur. Dès lors, le simple fait de répercuter cette accusation tombe sous le coup du texte. Le fait d’assortir l’acte de partage d’un commentaire personnel exprimant une incertitude sur la réalité de l’information ne suffit même pas à éviter les foudres de la loi ! Cette solution, qui semble bien sévère au premier abord, se comprend par la préoccupation qui animait certainement le législateur : empêcher la propagation de rumeurs nauséabondes. Partager l’accusation dégradante, c’est lui donner corps et substance, la porter à l’attention d’autrui, quand bien même le véhicule serait habillé d’incertitude. Le combat contre la rumeur, légitime déjà au XIXe siècle, n’est que plus nécessaire à présent qu’un ragot peut faire le tour du monde en moins d’une heure.

Encore faut-il permettre aux citoyens de débattre entre eux de sujets d’intérêt public, et la probité des responsables politiques et des élus en fait certainement partie 13. Il faut donc rappeler qu’une fois la diffamation caractérisée, certains moyens de défense sont accessibles à la personne mise en cause. L’accès à ces excuses ne doit pas être trop difficile ou trop étroit, sans quoi le débat démocratique serait menacé. Tout individu poursuivi pour diffamation peut soulever deux moyens de défense spécifiques à cette incrimination. Le premier est consacré par la loi : c’est l’« exception de vérité », qui consiste à démontrer la réalité des faits relatés. L’individu qui n’a pas colporté un ragot, mais simplement révélé ou rappelé un fait objectif n’est pas inquiété 14. Mais au moment où M. Cahuzac menaçait les internautes de poursuites, son attirance coupable pour le tourisme fiscal n’avait pas encore été démontrée de manière irrévocable. Restait alors le second moyen de défense, d’invention prétorienne : la preuve de la bonne foi. Sera considéré comme s’étant exprimé de bonne foi, même s’il ne peut démontrer avec certitude la véracité de ses allégations attentatoires à l’honneur ou à la considération de la personne, celui qui répondra à quatre conditions : « le fait justificatif de bonne foi distinct de l’exception de vérité des faits diffamatoires se caractérise par la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l’expression ainsi que par le sérieux de l’enquête » 15. Le dernier de ces quatre critères, qui fait référence à une « enquête », révèle que l’excuse de bonne foi a été pensée pour les professionnels de l’information. Assigné en diffamation, Mediapart aurait dû livrer des éléments d’investigation précis et solides. Mais le juge a su, par la suite, adapter cette exigence à la situation de citoyens ordinaires. À propos d’un blogueur, le TGI de Paris a ainsi jugé que : « si l’auteur d’un blog n’est pas tenu d’avoir procédé préalablement à une enquête sérieuse empreinte d’un effort d’objectivité, telle qu’elle est attendue d’un journaliste professionnel participant à l’information du public, [il] ne saurait se dispenser pour autant de justifier qu’il détenait des éléments sérieux donnant quelque crédit à ses affirmations » 16. Il pourrait dès lors être reproché au quidam d’avoir propagé des rumeurs sans source identifiée, ou dont la source ne présente aucune garantie de sérieux. En revanche, le fait qu’un média réputé lance des accusations argumentées contre une personnalité publique devrait suffire à ce que les citoyens soient autorisés à propager l’information – à supposer que les autres conditions du fait justificatif de bonne foi soient réunies, notamment « l’absence d’animosité personnelle ».

143. Les autres limites à la liberté d’expression – De nombreuses incriminations punissant des abus de la liberté d’expression n’évoquent ni les actes de diffusion ni les actes de reproduction de propos illicites. À titre de simples exemples, on peut citer l’injure 17, l’incitation à la haine 18 ou encore la négation de crime contre l’Humanité 19. À chaque fois que des propos constitutifs de telles infractions sont relayés, le trouble social risque d’augmenter. Mais, en réalité, il existe des raisons diverses et antagonistes de transférer à ses contacts de telles informations. Peut-être s’agit-il de marquer implicitement une adhésion. Mais il peut être aussi question de pointer du doigt un propos initial jugé abominable. Le « retweet » ou le « partage » d’un propos raciste ne sera pas interprété de la même manière selon qu’il émane d’un proche de l’extrême droite ou de la LICRA. En matière de diffamation, nous avons vu que le transport du message est réprimé pour lui-même, et nous avons dit pourquoi. Ce n’est pas le cas du relais d’un propos injurieux ou raciste : s’il est accompagné d’une prise de distance, d’une dénonciation, d’une défense de la victime, il ne heurte pas les valeurs sociales protégées par l’incrimination. Le juge devra rechercher les éléments de contexte propres à éclairer l’intention de l’internaute-relais. Dans des cas exceptionnels, dont l’exemple imaginaire de la LICRA ferait probablement partie, un partage sans commentaire ne créerait pas de risque de condamnation : l’identité même du relais donne un sens particulier à l’acte. Le reste du temps, les internautes auraient tort de considérer que leur intention est évidente. Elle l’est pour eux et pour ceux qui les connaissent bien, mais cela n’est pas suffisant lorsque leur partage est public 20. À défaut de tout indice révélant une prise de distance, le juge serait bien fondé à considérer que l’internaute a fait sien le propos relayé. Il ne s’agit pas d’une présomption de culpabilité : répéter des mots de haine sans démontrer qu’on l’a fait pour de justes motifs, c’est créer le même trouble à l’ordre public que l’auteur initial 21. De plus, si le juge se montrait trop clément, une fraude commode consisterait à s’exprimer à travers une reprise sans commentaire d’anciens messages illicites rédigés par autrui. Sur Twitter, par exemple, il suffirait de lancer une recherche par mot-clé pour tomber immanquablement sur n’importe quel type de propos injurieux ou incitant à la haine à l’encontre de minorités, de religions ou d’orientations sexuelles : la bibliothèque de l’horreur y est déjà d’une infinie richesse. Il suffirait alors de partager des messages vieux de quelques années pour s’assurer une totale impunité. Cela reviendrait à hurler des propos antisémites dans la rue en prétendant citer un vieux livre. Dans certains contextes, la prétendue diffusion est un procédé grossier qui dissimule mal l’adhésion personnelle au propos initial : il faut alors en assumer les conséquences. Quels sont ces contextes ? Pour frustrante que soit cette réponse, il n’est pas possible de le déterminer de manière abstraite.

Un exemple de compte Twitter posant de façon générale que ses RT ne valent pas approbation.

Précisons enfin que, lorsqu’il recherche les éléments de contexte propres à marquer une prise de distance ou une dénonciation relayée, le juge ne devrait attacher qu’une importance faible ou nulle aux clauses générales que l’on voit fleurir, sur Twitter notamment, dans les descriptions de comptes utilisateurs : « mes RT ne valent pas approbation » 22. Chacun, lorsqu’il relaie des propos par hypothèse illégaux, doit prendre la peine d’expliquer son intention au cas par cas, et nul ne peut prétendre s’exonérer de cette obligation par une clause générale.

Cette difficulté qui tient à l’ambiguïté de l’acte de partage ne se retrouve pas — imagine-t-on — lorsque le bouton utilisé pour réagir au propos initial est précisément conçu pour indiquer un état d’esprit ou une émotion.

3 – Les boutons exprimant une « émotion » face à un contenu

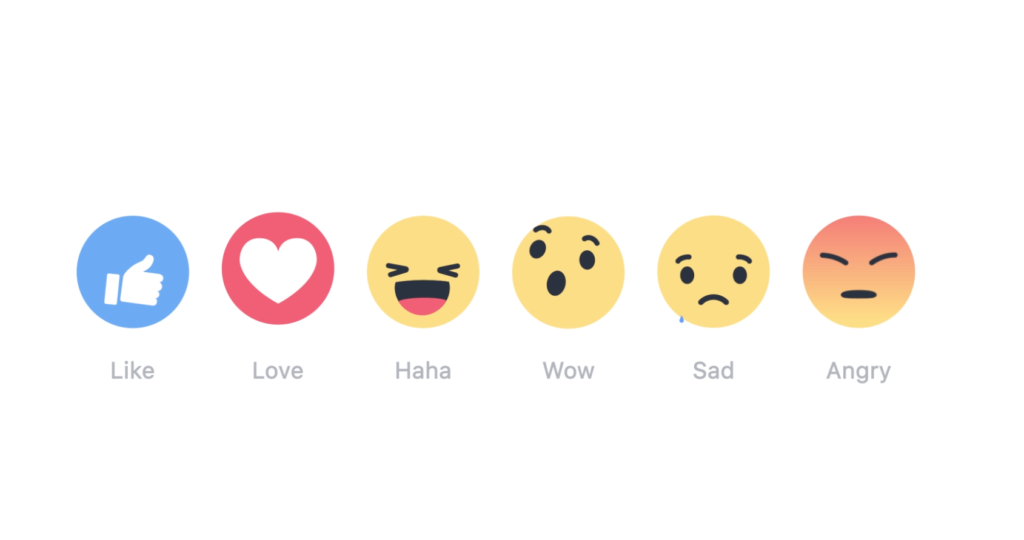

144. Un partage assorti de commentaire – Certains réseaux sociaux proposent, à côté d’une fonction neutre de « partage », l’expression d’un sentiment par l’internaute face au contenu qui lui est présenté. Le bouton « j’aime » du réseau social Facebook en constitue le plus célèbre exemple. Depuis 2016, une palette de réactions plus variée est offerte aux utilisateurs, qui peuvent indiquer non seulement « j’aime », mais encore « j’adore », « haha », « wouah », « triste » et « grrr ».

Les boutons du réseau social Facebook permettant d’exprimer « une émotion » face au contenu partagé.

Résistons à la tentation de déduire de ces onomatopées le niveau de vocabulaire que le réseau social prête à ses utilisateurs, et interrogeons-nous sur les conséquences juridiques d’un clic sur ces différents boutons. À cet égard, une intéressante décision d’une Cour américaine mérite d’être citée. Des employés du bureau Shériff d’Hampton, Virginie, avaient été licenciés pour avoir cliqué sur le bouton « j’aime » de la page Facebook de l’opposant à l’actuel Shériff. Une partie du litige porta sur le point de savoir si leurs clics pouvaient être interprétés comme une forme d’expression protégée par le Premier amendement à la Constitution des États-Unis d’Amérique 23. La Cour d’appel du quatrième circuit apporta cette réponse limpide :

On the most basic level, clicking on the “like” button literally causes to be published the statement that the User “likes” something, which is itself a substantive statement. In the context of a political campaign’s Facebook page, the meaning that the user approves of the candidacy whose page is being liked is unmistakable. That a user may use a single mouse click to produce that message that he likes the page instead of typing the same message with several individual key strokes is of no constitutional significance. Aside from the fact that liking the Campaign Page constituted pure speech, it also was symbolic expression. The distribution of the universally understood “thumbs up” symbol in association with Adams’s campaign page, like the actual text that liking the page produced, conveyed that Carter supported Adams’s candidacy 24.

Ces boutons doivent donc être considérés comme strictement équivalents à un partage accompagné d’un texte de type « j’aime » ou « cela me fait rire ». Voilà qui pourrait dissiper l’équivoque d’un acte de partage « sec », et constituer l’approbation — ou, à l’inverse, la condamnation — du propos initial nécessaire au bon traitement juridique du relais. Ainsi, lorsque M. Dieudonné Mbala Mbala est condamné pour avoir publié un statut Facebook constitutif d’apologie du terrorisme, on ne voit pas d’obstacle théorique à la poursuite des internautes ayant « aimé » ledit statut 25.

145. L’ambiguïté persistante – Si l’exemple qui vient d’être pris paraît clair, il n’en va pas toujours ainsi. Dans une précédente publication, nous relevions qu’un millier de personnes avaient « aimé », sur Facebook, un article du journal Le Monde intitulé « Argentine : plusieurs Français tués après une collision entre hélicoptères » 26. Voulaient-elles saluer ainsi la réactivité du journal ? Féliciter les auteurs pour la clarté de l’article, ou pour son style ? Montrer leur soutien aux victimes ou à leurs familles ? Ou, hypothèse terrible, se réjouissaient-elles de cet accident ? À l’époque, il n’était possible que de « partager » l’article — réaction que d’aucuns jugeaient peut-être trop froide — ou de « l’aimer » – au risque de donner à ce mot tous les sens différents, voire incompatibles qui viennent d’être imaginés. La signification du relais associé à une « émotion » n’est donc pas toujours claire, ce qui peut poser problème lorsque l’adhésion ou la prise de distance doivent être recherchées 27. En multipliant les « émotions » susceptibles d’être exprimées, Facebook réduit théoriquement les risques d’équivoque. Cette clarification des sentiments éprouvés par ses utilisateurs à l’égard des contenus rencontrés a probablement été permise moins pour leur confort que pour collecter des données personnelles toujours plus fines qui pourront être ensuite monnayées à des tiers 28. Mais elle permettra peut-être aussi au juge d’y voir plus clair 29.

Toutes les difficultés qui viennent d’être examinées, s’agissant du relais de l’expression d’autrui sur Internet, peuvent se cumuler : un internaute A publie un lien qui pointe vers une page Web contenant des propos diffamatoires ; B partage la publication de A ; C déclare qu’il « aime » ce partage. Plus le lien entre l’utilisateur de réseau social et le contenu illicite sera distendu, plus il faudra faire preuve de prudence avant de le traiter comme s’il avait directement adhéré à ce contenu ou comme s’il en était l’auteur.

À présent que les difficultés considérables qui touchent à la détermination des expressions illicites en ligne ont été présentées, il est temps d’aborder les difficultés touchant aux sanctions, qui sont d’un autre ordre (II).